企画書を作ったことがない方にとっては「そもそも企画書とは?」からですよね。

企画書は自分のアイディアを実現させるために目的や予算等をまとめ、上司や取引先から同意を得るためのもので、会社員や自事主の方にとっても避けて通れない重要な書類です。

そこで今回は、企画書作成の基本について解説します。

企画書の基本

企画書とは

企画書とは、新しいプロジェクトや新規事業などこれから未来に起こるであろうことに対してのアプローチを記載した書面のことを指します。

社内・社外でイベントやプロジェクトを立ち上げる際、具体的な内容が固まっていない話をしても許可は下りません。

具体性のない思い付きのようなアイディアでは、誰からも承認は得られません。

つまり

- 企画の概要や目的

- 現状の問題点分析

- 企画の成功により得られるメリット

- 成功させるために行う具体的な手段・方法

- かかる費用

- 実現までのスケジュール

これらをまとめた「計画書」だと思ってください。

上司や取引先に、「この企画はこのように進めていくので成功する可能性が高く、成功すれば会社にメリットがあります」と説得できるような内容でなくてはいけません。

そのため、企画書の内容は会社にとってメリットがあり、なおかつ実現性の高い具体的な内容が書かれていなくてはいけません。

なお、企画書はWordやExcelで作成した1~数枚のものや、パワーポイントで作成した数枚~十数枚のものまで様々です。

- 社内向けなど、簡潔に伝えるなら文章重視のWord形式

- 社外向けプレゼンなど、情報量が多いならビジュアル重視のパワーポイント形式

このように状況に合わせて使い分けましょう。

企画書と提案書の違い

よく「提案書」と「企画書」を混同している方がいます。

提案書は、進行しているプロジェクトや取引先で起こっている問題点など、今現在起こっていることに対してのアプローチを記載した書類のことを指します。

わかりやすくまとめると、提案書は問題解決策や改善策の提示であり、企画書は新規案件に対する計画提示となります。

企画書の書き方については下記記事にて紹介しています。

企画書の書き方

実際の企画書の書き方について解説していきます。

企画書に必要な要素は以下の3つです。

- 企画の目的(目標・成功により得られるメリット)

- 企画を進めるための手段(実現させるための方法・プロセス)

- 企画を成功させるための条件(かかる経費、時間)

この3つが入っていないと企画書として成立しないのでこちらを意識しましょう。

企画書の「型」

先程の要素を少し細かく分けると、企画書のおおまかな「型」が完成します。

- 前起き

- 背景・現状分析

- 目的・目標

- 企画内容

- 手段

- 費用

- スケジュール

企画の内容やプレゼンを行う相手によって、順序は多少変わることはありますが、7つの要素は全て盛り込むように意識しましょう。

前置き

「この企画書は何の企画書か」

前置きは「つかみ」とも言います。

企画書の内容によっては多少主観が入るなど、砕けた表現も許される部分です。

簡潔に、要点や目的をこの前置きで述べてしまいましょう。

前書きで企画の概要が、6~7割近く相手に伝わるのが理想です。

背景・現状分析

「なぜこの企画が必要なのか」

今回企画を立ち上げるに至った経緯や、企画の必要性を具体的な自社の現状データや市場データとともに記載します。

例えば「自社の売り上げが〇〇%落ちているので、今回のプロジェクトで〇〇%の業績改善を行う」という「経緯と動機」を説明します。

そしてこの「〇〇%」という部分に対し、信憑性のあるデータを元に問題提起ができれば、企画の必要性に対する説得力は増します。

そのため、使う数字はできる限り正確性・信頼性の高い数字を用いることが原則です。

市場調査の数字も引用・転載しているようなサイトからではなく、公的機関の公表データといったいわゆる「一次ソース」を使用するようにしましょう。

データに関しては細かい数字になりやすいので、必要に応じてグラフを用いて視覚的に伝えるとより理解してもらいやすくなるでしょう。

目的・目標

「企画の成功によりどのような結果・メリットが得られるのか」

現状分析を踏まえて、今回の企画の目的や目標を伝えます。

業務や事業で行う以上、この企画によって関係者が得られるメリットの提示は必須です。

ただ、このメリットについては事前に提案の時点ですり合わせを行っているはずなので、ここでは「再確認」の意味合いが強いです。

企画内容

「何をやるか」

企画書のメインの部分です。

この企画のコンセプトです。

細かい方法についてはこの次の「手段」で伝えますので、ここでは分かりやすい表現を使ってシンプルに伝えます。

手段

「どういった方法・手順で企画を実現させるか」

企画を成功させるために、どのような方法で進めていくのかを伝えます。

いくら理想や目標を掲げても、それを実現させる具体的なプロセスが欠落していると机上の空論でしかありません。

ここで、企画を成功させるための手順やアクションをしっかりと記載しましょう。

当然ながら手段は「こうする予定」「こうなる予定」ではいけません。

何度も確認、シミュレーションを行って、「確実に実行できる方法」を記載します。

費用

「機材や人件費等の必要予算」

今回の企画を実行するにあたり、かかる予算を記載します。

会社の業務や事業で行う以上、企画には何かしらの「利益・メリット」が無ければなりません。

ですがいくら利益があっても、利益<経費となっては意味がありません。

事前にかかる経費を計算し、正確な必要経費を記載しましょう。

企画のメリットが数字的なものでない場合は、事前に関係者と予算の規模感についてしっかりとすり合わせをしておきましょう。

スケジュール

「いつから始めてどのように進め、いつ終わってメリットが得られるのか」

計画通り企画が進むよう、現実的なスケジュールを組みましょう。

スケジュールは不測の事態等で前後しますので、企画の規模、内容によっては 1日単位の正確さでなくてもかまいません。

「3月初旬~4月中旬」という書き方でもOKです。

ただし大きくずれ込むことが無いようスケジュールを組むことは大前提です。

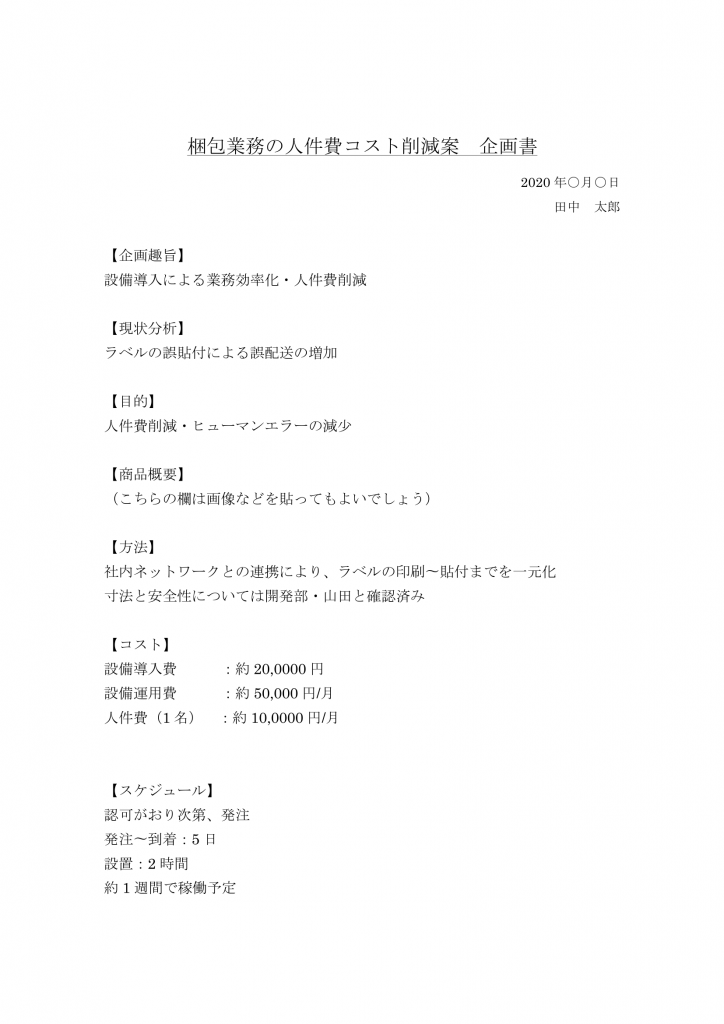

企画書の例

最後に企画書の書き方をとともに紹介します。

今回は初心者向けということでWordを使ったA4用紙縦書き、社内向けの簡単な企画書を例として紹介します。

社内向けの簡単な企画であれば、Wordを使用して1~2枚の書類にまとめましょう。

枚数が少なくなればなるほどシンプルになり、読み手にストレスを与えません。

ただし、1枚の書類に詰め込み過ぎるのはよくないので、適宜調整してください。

こちらが先ほどの7つの要素を盛り込んだ、社内向けの簡単な企画書の例です。

社内であればこのくらいの簡素な企画書で問題ありません。

ただし、以下の条件によって企画書の形式や書式を変えましょう。

- 社内向けか社外向けか

- 企画内容

- 会社の社風

- 企画の重要度

例えば、社外の打ち合わせ用であれば、相手が納得するデータや情報を豊富に載せる必要があるため、パワーポイント形式で複数枚のスライドからなる企画書が適しています。

会議で大勢が見る企画書の場合も、プロジェクターに映すことを考えてパワーポイントで作成したほうが良いでしょう。

社内向けであっても、データやグラフが多い企画書であれば、WordよりもExcelの方が作成しやすいです。

会社によっては社内向けの簡単な企画書でも、パワーポイントを使った本格的な企画書を作成するよう指示されることもあるでしょう。

状況に応じて企画書の作成方法や書式も変わります。

ケースバイケースでその場に合った企画書を作成してください。

まとめ

企画書は自分のアイディアを他人に分かりやすく、また具体的に伝え、企画に賛同してもらうための書類です。

会社や事業でイベントを行う場合、企画書を作成して関係者に「この企画でどのようなメリット・リターンがあるのか」を説明しなければなりません。

企画書の作成のポイントを押さえておき、スムーズにイベントを立ち上げられるようにしましょう。

企画書の作成方法に関しては様々な作成方法や書式があり、正解はありませんがセオリーはあります。

今回紹介したポイントを踏まえて、企画書作成の参考にしてみてください。